Events

Es handelt sich um eine kostenlose ganztägige Veranstaltung zu den Themen DevOps, Developer Experience, Data Engineering, CI/CD, Serverless, NoSQL-Datenspeicher, GenAI und Cloud Computing.

Nehmen Sie an Sitzungen mit Experten von AWS, Confluent, Databricks, GitLab und MongoDB teil, die Präsentationen, Workshops und Vorträge halten.

Praktische Workshops

Wenn Sie an einem der Workshops teilnehmen möchten, bringen Sie bitte Ihren Laptop mit!

Der Builders Day umfasst 3 Themenbereiche – Sie haben die Wahl zwischen Präsentationen, praktischen Workshops und interaktiven Vorträgen mit Kreide!

Präsentationen

Workshops

Kreidegespräche

Aktuelles

Das Zürcher Unternehmen Aequitec ist führend im sicheren Finanzdatenaustausch mit dem SCION-Protokoll, das von SIX, Anapaya und Cyberlink unterstützt wird.

Zürich - Aequitec, ein führender Anbieter von Aktienregister- und Corporate-Action-Software, läutet zusammen mit Cyberlink und Anapaya durch die Einführung des SCION-Protokolls eine neue Ära der Datensicherheit ein. Diese Partnerschaft markiert nicht nur einen bedeutenden Schritt im Kampf gegen Cyber-Bedrohungen, sondern steht auch im Einklang mit der von SNB und SIX lancierten Initiative Secure Swiss Finance Network (SSFN), die darauf abzielt, die Widerstandsfähigkeit des Finanzsektors gegen Cyber-Risiken zu stärken.

Die Integration von SCION, einer Technologie, die von der ETH Zürich entwickelt und über die Lösungen von Anapaya implementiert wurde, ist eine proaktive Massnahme gegen die wachsende Bedrohung durch Cyber-Bedrohungen. Dieser Schritt verspricht ein Internet, das nicht nur sicherer, sondern auch transparenter und unter der Kontrolle der Benutzer ist, und zeigt ein Engagement für die Datensicherheit, das den hohen Standards entspricht, die die Kunden von Aequitec, d.h. CFOs und General Counsels, erwarten.

Die Umstellung auf SSFN, die durch eine strategische Partnerschaft mit Cyberlink ermöglicht wurde, erfolgte innerhalb von zwei Wochen, was eine bemerkenswerte Effizienz darstellt. Christian Wilk, CEO von Aequitec, ist stolz auf diese gemeinsame Leistung und hebt den verbesserten Sicherheitsrahmen hervor, der nun die Finanzdaten seiner Kunden schützt.

Patrick Bollhalder, Chief Business Development Officer von Anapaya, und Stephan Ulrich, Chief Sales Officer von Cyberlink, zeigen sich begeistert von der Zusammenarbeit. Sie betonen die Wichtigkeit der Integration von SCION in den Finanzsektor, unterstützt durch die SSFN-Initiative, um die Komplexität der modernen Cyber-Bedrohungen zu bewältigen.

Das SSFN, das aus der engen Zusammenarbeit zwischen SNB und SIX sowie dem SCION-Softwareanbieter Anapaya hervorgegangen ist, stellt ein verstärktes Kommunikationsnetz für den Schweizer Finanzsektor dar. Es gewährleistet eine sichere, flexible und belastbare Datenkommunikation zwischen autorisierten Teilnehmern und erhöht die Sicherheit und Stabilität von Transaktionen und Dienstleistungen wie dem Zahlungssystem SIC.

Das auf der bahnbrechenden SCION-Technologie basierende SSFN wird mit seiner überlegenen Funktionalität die bestehenden Kommunikationsdienste ersetzen und ist ein Beweis für die gemeinsamen Anstrengungen zur Verbesserung der Cyber-Resilienz des Schweizer Finanzplatzes.

Weitere Informationen finden Sie im Internet:

Über die Unternehmen:

Events

Grundlagen, technologische Lösungen, regulatorische Herausforderungen, aber vor allem die Chancen für Schweizer Unternehmen stehen im Vordergrund des Symposiums. Hochrangige Schweizer Firmen wie Sulzer Chemtech, Hitachi Zosen Inova, Linde u.a. stellen ihre bereits jetzt verfügbaren Carbon Capture Verfahren und Projekte für Ihre Ausgangslage und Ihr Unternehmen vor. CO2-Märkte werden beleuchtet und Abnehmer für sequestriertes CO2 identifiziert. Denn CO2 ist für viele Industrien bereits heute kein Schadstoff, sondern ein Wertstoff.

Die Veranstaltung vermittelt eine fundierte Wissensgrundlage, um Strategien, Verfahren und Herausforderungen für Ihr Unternehmen oder Geschäftsfeld im Bereich der Carbon Capture Technologien bewerten zu können:

• Technologische Grundlagen (State-of-the-Art) und Zukunftstechnologien

• Strategischer Einsatz der bestehenden Lösungen im Kontext der Schweiz und globalen Kontext

• CO2-Marktpotenzial: Vom Schadstoff zum Wertstoff der Zukunft

• Politische und rechtliche Rahmenbedingungen

Startups

Innovative Intelligenz – Wir bringen Städte und Regionen vorwärts. Nachhaltig. Intelligent.

Mit innovativer Intelligenz schaffen wir neue Bewegungsfreiheiten. Beim Planen, Realisieren, Betreiben und Benutzen multimodaler Verkehrssysteme.

Zürichstrasse 135

8910 Affoltern am Albis

Verkehrstechnisches Engineering, Selbst-Steuerung von Lichtsignalanlagen, Verkehrsdatenservice als Vertriebspartner von TomTom

Startups

Sevensense beschleunigt die technologische Innovation in der Servicerobotik Industrie, indem es Robotern ermöglicht, sicher und autonom in dynamischen Räumen zu navigieren, die sie mit Menschen teilen, sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich. Unser Ziel ist es, die Integration und den Einsatz mobiler Roboter durch unsere Lösung zu vereinfachen, die auf jede Art von mobilen Bodengeräten, von Gabelstaplern bis hin zu Liefer- und Reinigungsmaschinen, mit minimalem Installationsaufwand angewendet werden kann.

Die Kerntechnologie von Sevensense basiert auf Computer Vision und KI-Techniken, die aus über 15 Jahren Forschung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich stammen. Wir entwickeln, liefern und integrieren sowohl Software als auch Hardware und bieten eine Komplettlösung für alle, die ihre Maschinen autonom bewegen wollen.

Hardturmstrasse 123

8005 Zürich

Robotik, KI, Computer Vision, LiDAR, Steuerungen. Hardware & Kamerasysteme.

Startups

Die YASAI AG baut und bewirtschaftet vertikale Farmen, die auf Kreislaufwirtschaft basieren, um Lebensmittelsysteme zu verbessern. Vertical Farming ermöglicht eine ganzjährig lokale Produktion, ohne Einsatz von chemischen Pestiziden, mit bis zu 200x mehr Ertrag pro m2 und 95% weniger Wasserverbrauch als in der traditionellen Landwirtschaft.

YASAIs Technologie ist unabhängig von lokalen Gegebenheiten und kann daher weltweit für eine nachhaltige, zukunftsorientierte Präzisionslandwirtschaft eingesetzt werden. Zu Beginn baut YASAI vor allem Kräuter an – später sollen Blattgemüse und Produkte für den Kosmetikmarkt folgen. Erhältlich sind Produkte von YASAI vornehmlich bei Coop, sowie bei Jelmoli und auf Farmy.ch.

Lessingstrasse 5

8002 Zürich

Vertical Farming, Präzisionslandwirtschaft, AI, FarmTech

Dieses Video kommt von YouTube

Mit dem Abspielen kann YouTube Ihr Surf-Verhalten mitverfolgen.

Voices

Erik Wilhelm ist Head of Research bei KYBURZ Switzerland und Teil des Firmennetzwerks Autonome Systeme mit Bodenkontakt. Dieses Firmennetzwerk soll innovative Unternehmen aus dem Kanton Zürich und umliegenden Kantonen näher zusammenbringen und Möglichkeiten für firmenübergreifendes Lernen bieten.

Dieses Video kommt von YouTube

Mit dem Abspielen kann YouTube Ihr Surf-Verhalten mitverfolgen.

Voices

Amanda Boekholt ist Rechtsberaterin und Projektverantwortliche für das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL).

Der Begriff des U-space bezeichnet eine Sammlung digitaler und automatisierter Funktionen und Prozesse in einem definierten Luftraum, die zum Ziel haben, der steigenden Zahl ziviler Drohnenoperationen einen sicheren, effizienten und fairen Zugang zum Luftraum zu gewähren. Der U-space Luftraum ist ein Rahmenwerk, das die Umsetzung jeder Art von Operation in allen Luftraumklassen und jeder Umgebung erleichtert und zugleich ein geordnetes Nebeneinander mit der bemannten Luftfahrt und der Flugsicherung gewährleistet. In der Schweiz gibt es bisher noch keinen operativen U-space Luftraum. Das BAZL arbeitet derzeit an der Etablierung solcher Lufträume, insbesondere in Bereichen, wo eine grosse Anzahl gleichzeitig betriebener Drohnen erwartet wird oder wo Drohnen neben bemannten Luftfahrzeugen (Flugzeuge, Helikopter) betrieben werden.

Dieses Video kommt von YouTube

Mit dem Abspielen kann YouTube Ihr Surf-Verhalten mitverfolgen.

Voices

Rino Borini ist Gründer des «House of Satoshi» und von «Finance 2.0». Wir wollten von ihm wissen, was Innovation für ihn bedeutet.

Aktuelles

«Regulatory sandboxes» gibt es in vielen Formen. Der Begriff selbst hat oft verschiedene Konnotationen. Sandboxes können eingeführt werden, um Innovationen und die Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle zu fördern. Sie können dazu beitragen, ein effizienteres Dienstleistungssystem zu schaffen und ein besseres Risikomanagement zu gewährleisten. Durch den Einsatz von Sandboxes können die Regulierungsbehörden auch ein besseres Verständnis dafür gewinnen, wie neu entstehende Technologien und Geschäftsmodelle mit dem Rechtsrahmen interagieren.

Das Webinar stützt sich auf die Erfahrungen der bereits funktionierenden KI-Sandboxes in Norwegen, Spanien und der Schweiz sowie auf Beiträge aus der Industrie, um die verschiedenen Vorteile, die sie bieten, zu untersuchen, die mit diesen Vorteilen verbundenen Risiken und Kosten zu erörtern und bewährte Verfahren vorzuschlagen, mit denen die politischen Entscheidungsträger diese abmildern könnten.

Link zum Webinar-Video.

Open Calls

Aktuelles

Ab dem 1. März 2024 wird der Kanton Zürich einen Digital Innovation Hub besitzen. Das kantonale Labor wird von Maren Kottler geleitet, die zuvor als Managerin Foresight & Open Innovation bei der Schweizerischen Post gearbeitet hat. Dies bestätigt die Finanzdirektion, bei der das Amt für Informatik (AFI) angesiedelt ist, auf Anfrage. Unter ihrer Leitung sollen vier Fachleute eine Community-Plattform etablieren und bereits gestartete Vorhaben wie die KI-Sandbox sowie Akteure aus Bildung, Wirtschaft und Verwaltung verzahnen.

Derzeit sucht der Kanton über 14 Bereiche eine Menge IT-Dienstleistungen für das Applikationsmanagement, darunter für Virtual und Augmented Reality, Künstliche Intelligenz, Internet of Things und Blockchain. Eine zentrale Übersicht über die Innovationsthemen gibt es derzeit noch nicht, wie ein Pressesprecher der Finanzdirektion erklärt. Das soll der Digital Innovation Hub ändern. Dessen Community-Plattform soll einen Überblick über die innovativen Projekte der Verwaltung erlauben und den Technologietransfer unter den Projekten ermöglichen.

Für Blockchain-Anwendungen erhofft sich der Kanton Anbieter, die bei Bedarf bis 2027 jährlich 300 Personentage stemmen können. Es geht um Projekte für Applikationen, aber auch um Machbarkeitsstudien, Beratung und Schulung von Mitarbeitenden des Kantons. Schliesslich wird auch Support und Unterstützung im Betrieb verlangt.

Es handelt sich aber eher um eine präventive Beschaffung. Konkrete Projekte, in denen Blockchain für die Abwicklung von Geschäftsvorhaben eingesetzt oder dies mindestens geprüft werde, seien derzeit nicht bekannt, heisst es von der Pressestelle. Es sei aber nicht auszuschliessen, dass die Technologie in Produkten von Lieferanten zum Einsatz komme.

Anders sieht es mit Künstlicher Intelligenz aus. Die Technologie wird in Voice- und Chatbots bereits eingesetzt, wo sie die Intention von Usern erkennen und entsprechende Antworten liefern sollen. Weitere KI-Projektbeispiele sind der "Digital Learning Hub" des Mittel- und Berufsschulamts und die "Innovations-Sandbox" der Volkswirtschaftsdirektion. Der KI-Einsatz ist in einem kantonalen Leitfaden umschrieben, aktuelle Projekte sind auf der Kantonswebsite aufgelistet.

Auch IoT-Geräte werden im Kanton bereits eingesetzt. So nutzt das Amt für Informatik unter den Tischen verbaute Sensoren. Diese generieren Daten bezüglich der Belegung der Arbeitsplätze. Weitere Sensoren erzeugen Informationen zum Raumklima und zu der Akustik. An Augmented und Virtual Reality wird an der Bildungs- und Forschungsanstalt Strickhof geforscht. An der Olma wurde am Strickhof-Stand laut Medienstelle mittels VR-Brille aufgezeigt, wie die Innereien einer Kuh aussehen und mit welchen Fütterungsstrategien die Verdauung beeinflusst wird.

Autor: Thomas Schwendener

Foto: Rico Reutimann / Unsplash

Events

Dieses Video kommt von YouTube

Mit dem Abspielen kann YouTube Ihr Surf-Verhalten mitverfolgen.

Voices

Mario Jenni, Mitgründer und CEO vom Bio-Technopark Schlieren, gibt Einblicke in den Mehrwert von Inno-Hubs und erläutert, warum Innovation Zurich eine wichtige Rolle spielt.

Aktuelles

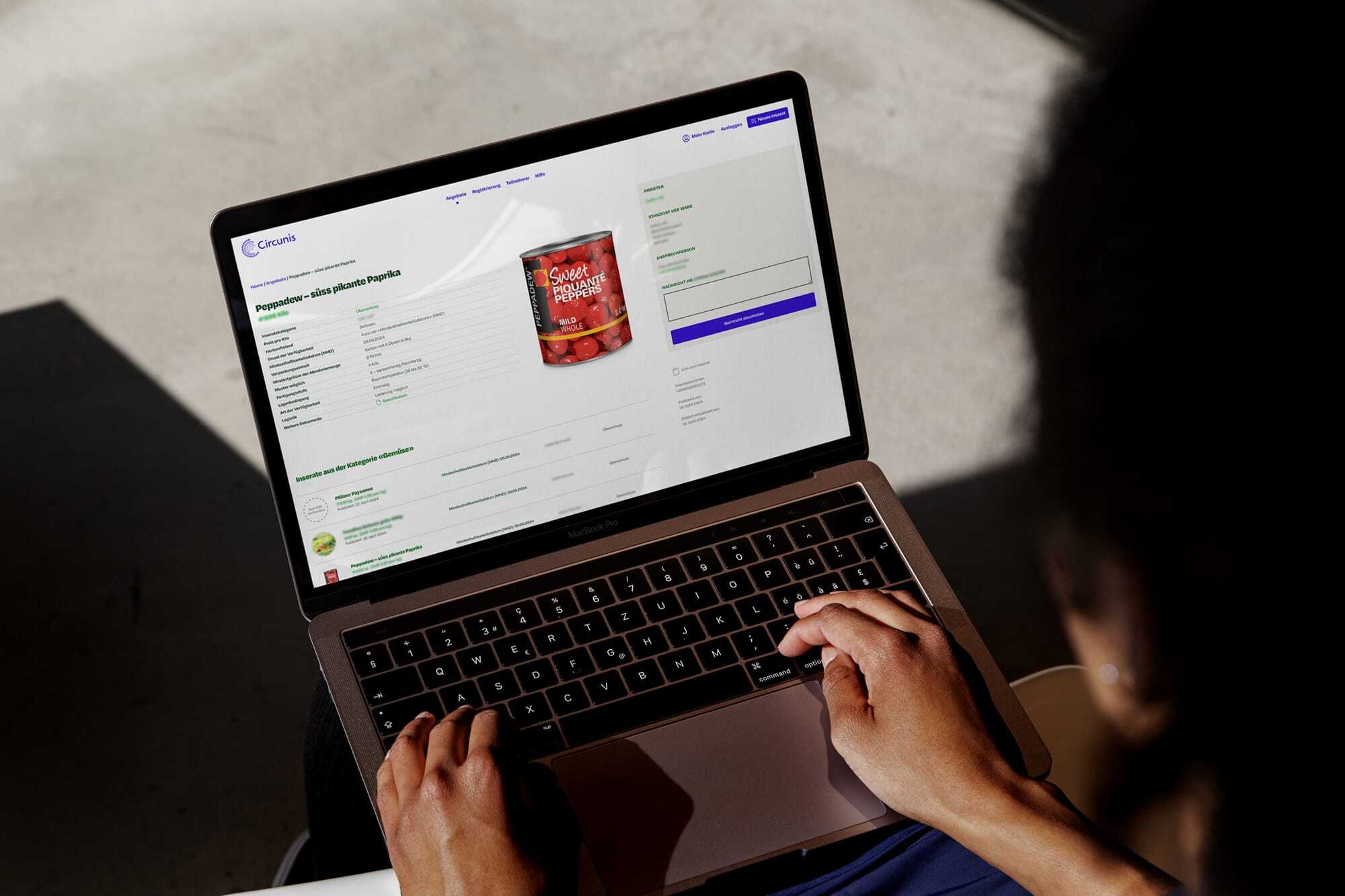

Tiefgekühltes Schweizer Gemüse, Früchte und Hülsenfrüchte sind nur einige der über 60 Tonnen Lebensmittel, die zum Start auf dem B2B-Marktplatz Circunis erfasst sind. Betriebe können ihre Überschüsse nicht nur erfassen, sondern auch gezielt nach benötigten Lebensmitteln suchen. Dadurch wird Lebensmittelüberschuss schweizweit auf einfache Art sicht- und handelbar. Der Handel erfolgt direkt von Betrieb zu Betrieb. Circunis dient als Brückenbauer und vernetzt Produzent*innen, Lebensmittelverarbeitung, System- und Care-Gastronomie sowie den Grosshandel.

«Die meisten Betriebe möchten nachhaltiger wirtschaften. Circunis bietet jetzt das dafür nötige Netzwerk – und das sehr einfach und schnell», betont Co-Gründerin Olivia Menzi.

Nachhaltige und wirtschaftliche Vorteile für Teilnehmer*innen

Dass der Verkauf oder Ankauf von Lebensmittelüberschuss nicht nur nachhaltig sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich lohnenswert ist, zeigen erste Erfolgsgeschichten aus der Pilotphase: zusätzlicher Ertrag statt Entsorgungskosten, frei werdende Lagerflächen, zeitliche Einsparungen und attraktive Einkaufsbedingungen.

Teilnehmer*innen bei Circunis haben vollen Zugang auf den B2B-Marktplatz circunis.ch und profitieren von einem einfach zugänglichen und schweizweiten Netzwerk. Die Jahresgebühr orientiert sich am betrieblichen Umsatz und startet bei CHF 250/Jahr.

Wichtige Grundlage für schweizweiten Kreislauf

Heute werden rund 40 % aller Lebensmittel weltweit überproduziert und landen im Abfall. Die Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensmittelüberschüsse bis 2030 zu halbieren. Der neue B2B-Marktplatz des Vereins Mehr als zwei schafft erstmals eine Grundlage, um einen schweizweiten Kreislauf im Umgang mit Überschuss zu etablieren. Ermögilcht wird die Umsetzung des Projekts vom Migros-Pionierfonds und Seedling Foundation.

→ Jetzt mehr erfahren auf circunis.ch und gemeinsam zu einer nachhaltigen Schweizer Lebensmittelwirtschaft beitragen. Neue Teilnehmer*innen erhalten bis Ende September 2024 einen Rabatt von 50 % auf die erste Jahresgebühr.

Events

Dieses Video kommt von YouTube

Mit dem Abspielen kann YouTube Ihr Surf-Verhalten mitverfolgen.

Voices

Mario Jenni, Mitgründer und CEO vom Bio-Technopark Schlieren, gibt Einblicke in den Mehrwert von Inno-Hubs und erläutert, warum Innovation Zurich eine wichtige Rolle spielt.

Aktuelles

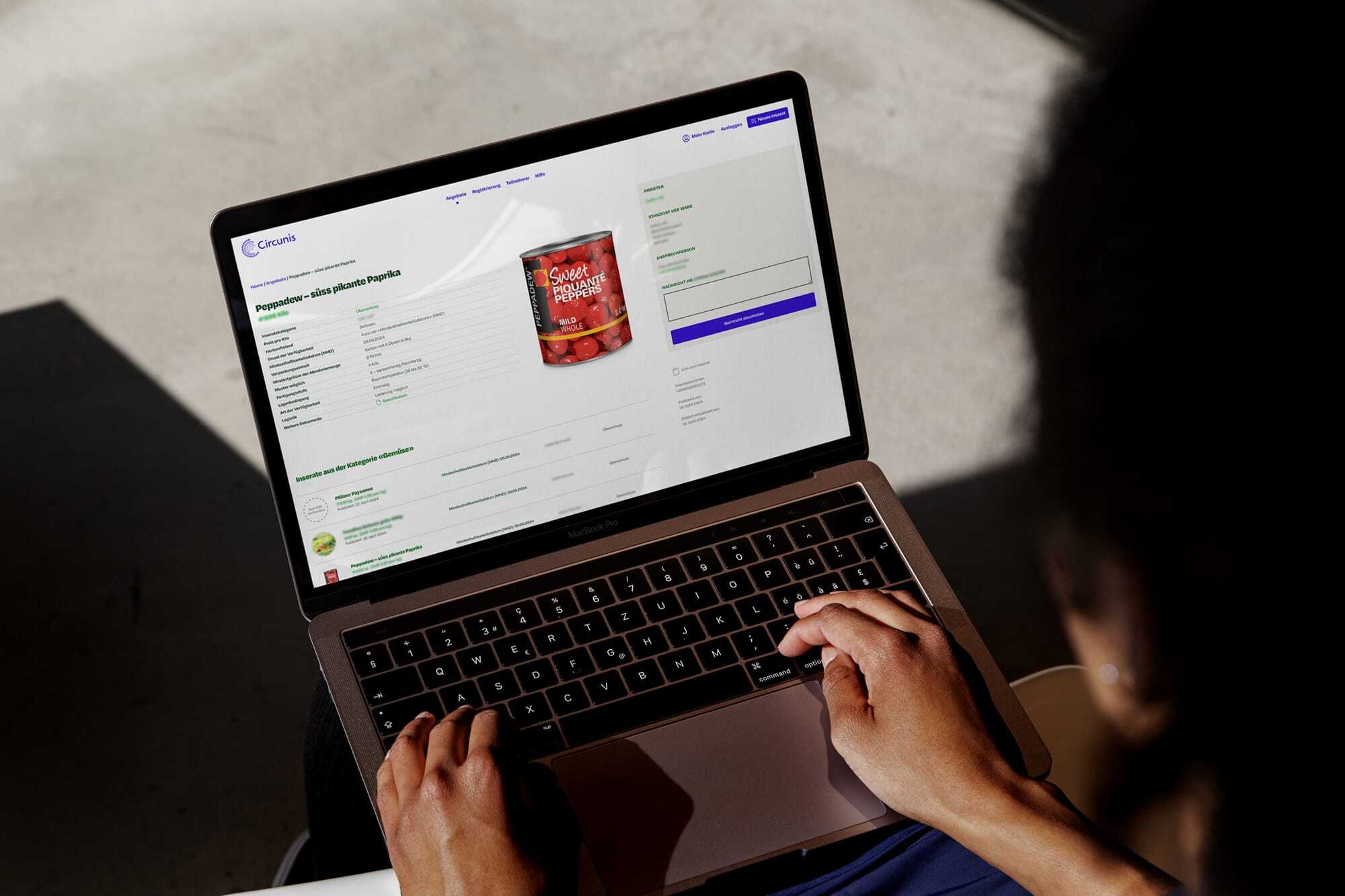

Tiefgekühltes Schweizer Gemüse, Früchte und Hülsenfrüchte sind nur einige der über 60 Tonnen Lebensmittel, die zum Start auf dem B2B-Marktplatz Circunis erfasst sind. Betriebe können ihre Überschüsse nicht nur erfassen, sondern auch gezielt nach benötigten Lebensmitteln suchen. Dadurch wird Lebensmittelüberschuss schweizweit auf einfache Art sicht- und handelbar. Der Handel erfolgt direkt von Betrieb zu Betrieb. Circunis dient als Brückenbauer und vernetzt Produzent*innen, Lebensmittelverarbeitung, System- und Care-Gastronomie sowie den Grosshandel.

«Die meisten Betriebe möchten nachhaltiger wirtschaften. Circunis bietet jetzt das dafür nötige Netzwerk – und das sehr einfach und schnell», betont Co-Gründerin Olivia Menzi.

Nachhaltige und wirtschaftliche Vorteile für Teilnehmer*innen

Dass der Verkauf oder Ankauf von Lebensmittelüberschuss nicht nur nachhaltig sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich lohnenswert ist, zeigen erste Erfolgsgeschichten aus der Pilotphase: zusätzlicher Ertrag statt Entsorgungskosten, frei werdende Lagerflächen, zeitliche Einsparungen und attraktive Einkaufsbedingungen.

Teilnehmer*innen bei Circunis haben vollen Zugang auf den B2B-Marktplatz circunis.ch und profitieren von einem einfach zugänglichen und schweizweiten Netzwerk. Die Jahresgebühr orientiert sich am betrieblichen Umsatz und startet bei CHF 250/Jahr.

Wichtige Grundlage für schweizweiten Kreislauf

Heute werden rund 40 % aller Lebensmittel weltweit überproduziert und landen im Abfall. Die Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensmittelüberschüsse bis 2030 zu halbieren. Der neue B2B-Marktplatz des Vereins Mehr als zwei schafft erstmals eine Grundlage, um einen schweizweiten Kreislauf im Umgang mit Überschuss zu etablieren. Ermögilcht wird die Umsetzung des Projekts vom Migros-Pionierfonds und Seedling Foundation.

→ Jetzt mehr erfahren auf circunis.ch und gemeinsam zu einer nachhaltigen Schweizer Lebensmittelwirtschaft beitragen. Neue Teilnehmer*innen erhalten bis Ende September 2024 einen Rabatt von 50 % auf die erste Jahresgebühr.

Inno-Hubs

Das digital health center bülach (dhc) ist ein physisches Zentrum für Innovation und Digitalisierung im Gesundheitswesen. Es bietet neben physischen Arbeitsplätzen und Büros diverse Services und Dienstleistungen für die verschiedenen Branchenteilnehmer an.

Die Vision des dhc ist es, die Digitalisierung in der Gesundheitsbranche voranzutreiben indem es Startups, Spitäler & Kliniken, Alters- und & Pflegeheime, Krankenversicherer, sowie ICT-Firmen, Softwareentwickler und weitere Lösungsanbieter zusammenbringt. Das dhc ermöglicht und fördert u.a. mittels virtuellen und physischen Events den Austausch, die Vernetzung, das Finden von Synergien, Projektpartnern und praktischen Lösungen für die Herausforderungen und Fragestellungen der einzelnen Mitglieder.

Das dhc ist als Verein organisiert und nach kurzer Zeit bereits zu einem grossen und interdisziplinären Netzwerk von rund 60 Mitgliedern und mehr als 30 Netzwerkpartner herangewachsen. Die Expertise rund um die Themen der Digitalisierung ist enorm breit gefächert und reicht von klassischer Strategieberatung über Datenschutz, Technologieberatung bis hin zu Innovationsmanagement, Coaching und der Durchführung von thematischen Workshops. Für Healthcare-Startups ist das dhc damit bereits zu einer Full-Service-Agentur herangewachsen und ist eine beliebte erste Anlaufstelle für Personen,

Die Mitgliedschaft steht allen Personen und Unternehmen frei, die gewillt sind, ihr Wissen, ihre Kompetenzen und ihre Erfahrungen aktiv in das Netzwerk einzubringen und die Digitalisierungsprojekte gemeinsam mit anderen Partnern angehen wollen.

Schützenmattstrasse 14

8180 Bülach

Inno-Hubs

Bei dieCuisine dreht sich alles um zukunftsfähige Ernährung. Wir vermieten eine professionelle Küche und Räume für Events, Workshops und Seminare. Bei uns könnt ihr euch bekochen lassen oder euer Essen angeleitet von unserem Küchenteam gleich selbst zubereiten und nebenbei wichtige Zusammenhänge erfahren. Wir veranstalten Kochworkshops und engagieren uns in verschiedenen Projekten für ein zukunftsfähiges Ernährungssystem. Weil Essen für uns Kultur und Gemeinschaft ist, öffnen wir an gewissen Tagen unsere Küche für alle Menschen mit Lust auf ein soziales Engagement.

Aktuelle Projekte: GastroFutura, FoodSave Market, SocialCuisine, Kantine mit Zukunft

Geerenweg 23a

8048 Zürich-Altstetten

Inno-Hubs

Wo Startups abheben

Technoparkstrasse 2

8406 Winterthur

Entdecke alle Player im Bereich Innovationen im Kanton Zürich auf unserer Innovation Zurich Map